Des scientifiques français pourraient être sur la piste d’un canal perdu depuis longtemps, construit par les Romains il y a plus de deux millénaires alors qu’ils combattaient les Celtes.

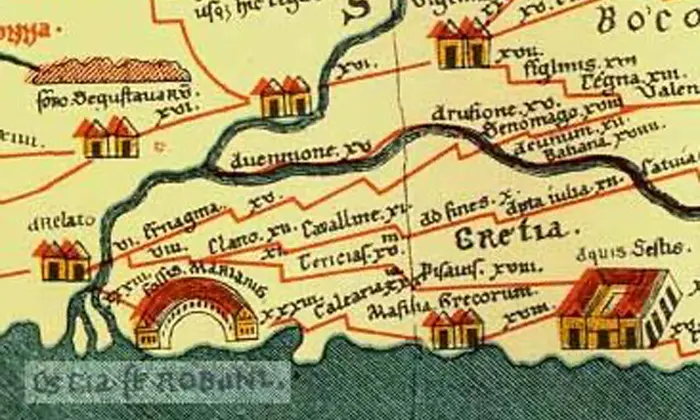

Le canal de Marius, construit il y a environ 2 100 ans dans le delta du Rhône, était la première grande réalisation hydraulique romaine dans ce qui était alors la Gaul. Il précédait les barrages, les moulins à eau et les aqueducs. Selon les récits historiques, il a été construit entre 104 et 102 avant J.-C. par les troupes de l’oncle de Jules César, le général Gaius Marius. Sa construction visait à aider les efforts de guerre lors des guerres cimbriques, une série de conflits entre la République romaine et les tribus celtiques des Cimbres et des Teutons, qui migraient vers le sud depuis le Jutland, dans l’actuel Danemark.

À cette époque, la République romaine protégeait sa nouvelle province en Gaule, une région qui couvrait ce qui est aujourd’hui la France, la Belgique et des parties de l’ouest de l’Allemagne. Mais l’invasion des Celtes mettait en danger ces terres, ainsi que le reste de la République romaine.

Simon Loseby, maître de conférences honoraire en histoire médiévale et expert de la Gaule du Sud à l’Université de Sheffield au Royaume-Uni, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à Live Science :

« Le général romain Marius est arrivé en Gaule du Sud en 104 avant J.-C. pour contrer le risque que les Cimbres et les Teutons, qui ravageaient la Gaule et l’Espagne, n’atteignent l’Italie. Il dirigeait une très grande force et avait besoin de la ravitailler par la mer depuis Rome. »

Ainsi, Marius ordonna la construction du canal pour ravitailler ses troupes. Il contournait les dangereuses embouchures du Rhône et reliait la ville d’Arles à la Méditerranée, permettant le passage sûr de grands navires de ravitaillement. Finalement, le canal fut un succès et les Romains défirent les Cimbres et les Teutons en 101 avant J.-C. Le canal fut ensuite offert à l’allié de Rome dans la région, la colonie grecque de Massalia, aujourd’hui Marseille, qui aurait tiré des revenus substantiels de son utilisation commerciale avant que le canal ne disparaisse des archives historiques quelques siècles plus tard.

Joé Juncker, géoarchéologue à l’Université de Strasbourg en France et auteur principal de l’étude, a déclaré à Live Science1

« Malgré toutes les recherches menées au cours des siècles récents, le canal de Marius n’a pas été retrouvé », Il a été mentionné pour la dernière fois par l’auteur romain Pline l’Ancien au premier siècle après J.-C., mais ses traces ont presque disparu.

Trouver le canal

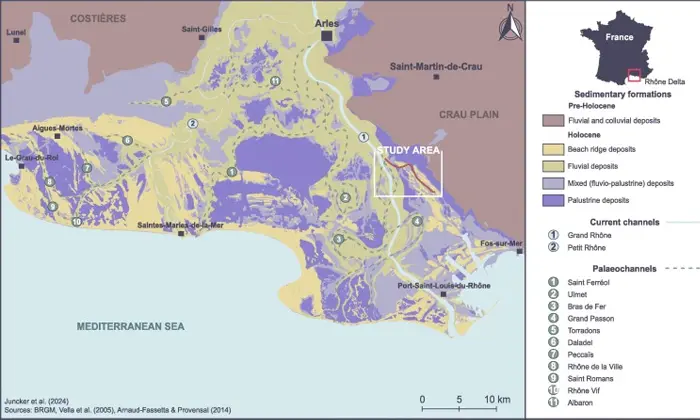

En 2013, une étude géophysique d’un delta dans les marais de Vigueirat, juste au sud d’Arles, a révélé une caractéristique sous-marine que les scientifiques ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait être un ancien canal. Des fouilles ultérieures autour du site ont mis au jour 69 pièces de céramique romaine, deux anciens pieux en bois et deux grandes plateformes pavées. La datation au radiocarbone des pieux les situe entre le premier et le quatrième siècle après J.-C., tandis que les matériaux organiques présents dans les plateformes datent d’entre le premier siècle avant J.-C. et le troisième siècle après J.-C., période durant laquelle le canal de Marius aurait été utilisé.

Depuis la découverte du site il y a 12 ans, les chercheurs ont tenté de rassembler des preuves pour confirmer si cette zone abrite vraiment le canal de Marius perdu depuis longtemps.

Dans la nouvelle étude2, Juncker et son équipe ont foré des carottes de sédiments provenant de l’ancien canal et de ses berges et ont pris des mesures physiques pour les comparer aux études géophysiques menées en 2013.

Joé Juncker a précisé :

« La longueur, la largeur, l’orientation, le contenu en sédiments et les dates de radiocarbone mesurées confirment qu’il s’agissait d’un canal navigable à l’époque romaine, partiellement creusé dans un ancien bras du Rhône et une lagune ancienne »

Les affluents naturels des chenaux fluviaux mesurent généralement entre 360 et 590 pieds (110 et 180 mètres) de large, tandis que la nouvelle analyse montre que le canal présumé de Marius est beaucoup plus étroit, avec environ 98 pieds (30 m) de large. Cela correspond à d’autres canaux romains. Cette largeur aurait permis aux grands navires romains de naviguer dans la zone, ont rapporté les auteurs dans l’étude, publiée dans le numéro d’avril du Journal of Archaeological Science: Reports.

Simon Loseby, analyse :

« La nouvelle recherche renforce l’idée qu’il y avait un canal ici. C’est encore un autre indice de la capacité des Romains à concevoir et à entreprendre de grands projets d’infrastructure rapidement, malgré des limitations technologiques relatives. »

Loseby et Juncker espèrent que de futures découvertes archéologiques établiront davantage si le canal est bien le canal de Marius. En particulier, ils espèrent que des fouilles pourraient conduire à la découverte de quais (plateformes d’accostage pour les navires) ou de chemins de halage (voies navigables où des animaux de trait tireraient des bateaux), ce qui pourrait aider à confirmer l’utilisation du canal et la durée de son utilisation.

Joé Juncker conclut :

« La géoarchéologie est une science pleine de potentiel, mais nous devons garder à l’esprit que, sans confirmation des études archéologiques, il n’est pas possible d’attribuer ce canal à Marius pour le moment »

Les recherches se poursuivent.